听障人为何会感到融入社会难 — 台湾学者深度剖析分离感

信息来源:爱耳时代 时间:2017-03-17

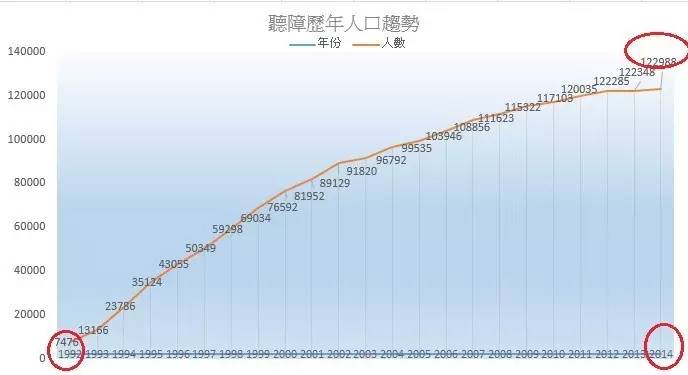

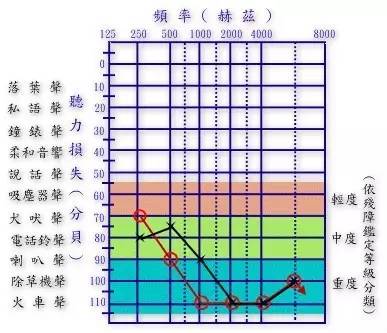

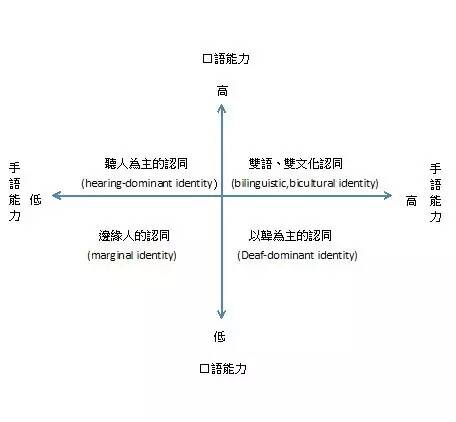

本文作者:游峻彰,辅仁大学社会所硕士 一、我为什么要讨论这些话题?与我有什么关系? 我本人就是听障者,事发在小学二年级。在这之前我的听力正常,与大家相处都很自然,但是,当我失去听力后,一切都变的那么不自然。例如,与大家相处的时候无法做实时回应。人家也会说:“你听不到,不可以开玩笑,要乖一点。”甚至会说:“听不到都不合群。”朋友的父母也会警告他们的小孩:“不要跟我来往,因为他与我们不同。” 主流环境有一个普遍标准视角,因此,听力的障碍就会产生沟通问题,这个问题让我在人群、教育、家庭、就业,及社会上面临歧视、误解,及隔离等现象。但是,我在另一个文化中,却不会产生问题,这个文化是聋人(Deaf)文化,关于这个文化接下来会讨论。这个文化让我原本在主流文化中产生与社会分离中找回归宿。但是,听障者脱离这个结构回到主流结构中,又产生分离,不仅是听障者与听人,听障者与听障者也因为不同的认同而产生分离。 由于我本身是听障,同时也经验到不同听障社会关系所产生的问题,因此,开启我讨论这些话题。 二、听障的人口有多少?谁会变成听障? 根据台湾卫生福利统计(2015)2014年台湾听障人口高达122,988人,与1992年的7,476人相比,近二十年来成长了十倍多,请见图一。其中65岁以上就高达80,983人,占所有人数65.85%,而0-2岁仅317人,占0.26%,请见图二。 图一 听障者历年人口趋势 资料来源:台湾卫生福利统计处(2015):笔者自行整理 图二 2014年听障年龄分层人口 资料来源:台湾卫生福利统计处(2015):笔者自行整理 这个数字显示了人口高龄化老年衰退所导致的听力退化问题,这可以推翻单纯以遗传因素造成听力问题。除了高龄化问题外,还有两个问题,第一个是科技电子用品的普及。例如,林褘庭(2009)新闻报导指出现在的年轻人,经常MP3不离耳、看球加油时喇叭声此起彼落听演唱会喜欢坐在音响旁边、重金属音乐更是震天价响。第二个则是工业化的结果。例如,处于巨大引擎声的环境工作导致听力受损。台北市立联合医院阳明院区耳鼻喉科住院医师王圣琮表示,最常见的听力退化是老年衰退造成听力变弱;而最容易造成听力障碍的耳疾,则是中耳炎。 或许我们会认为遗传最可能导致听障,所以避开这种基因就不会发生,但从上面人口与时代变迁来看,已经不单单能从基因解释,人口老化与时代变迁的社会环境也会造成听障,那么任何人都可能会因为老化或处于巨大声响而变成听障。 三、怎么定义听障? 从不同的角度看有不同的定义,将分别讨论三个角度讨论,第一为医学上的界定;第二是文化上的界定;第三则是特殊听障的界定。 医疗上的界定,是透过听力检查。听力检查常见有两种:第一为纯音听力检查法(pure-tone audiometry),指依不同频率(Hz)呈现各种声音的强度(dB)。通常听力检查师测量声音的强度介于0-110dB。正常听力者所能听到最小声音的强度为0dB。测定音频的范围多在125Hz(低音)到8000Hz(高音)之间,低于125Hz或高于8000Hz之音不测,因为大多数语音周波范围约在80-8000Hz,人的耳朵所能听到的范围约介于500到2000Hz(林宝贵,2008:24),常见听力请见图三。第二则是听力检查法(speech audiometry),主要是以听到的语言的程度来界定。纯音听力检查的目的在于了解受试者的听力损失程度,但是,听觉灵敏未必与个案对实际会话或语音的听觉效能一致,因此,为了解听觉障碍者对语音的听觉感受能力,可实施语音听力检查(speech audiometry)。测试结果可了解受试者感受语音所需的最大音量、及对各语音、语句的感受难易(王文科,1995:320-321)。 图三 常见听力图 资料来源:台湾长庚医院耳鼻喉科网站 在医疗上的界定就变成一种制度上的听障,在台湾,民国80年内政部修订之「残障福利法残障等级」界定听觉机能障碍之定义为,指由各种原因导致听觉机能永久性缺损而言,其鉴定标准分为下列三类(内政部,1990:取自林宝贵,2008:3):分别(一)轻度听障:优耳听力损失在55至69(dB);(二)中度听障:优耳听力损失在70至89(dB);(三)重度听障:优耳听力损失在90dB以上者(此分类与中国大陆不同)。一旦成为医疗上的听障界定,就会有以下几种补救方式:(一)通过早期检查,有些人通过早期检查,约有70%之听觉障碍可获得医学上的治疗;(二)取得障碍手册,手册可以告知人们,因为听力有问题,在某些时候可以获得保障或者免于责任。 在文化上的界定,是采用美国的Deaf(聋人)英文开头大写「D」,小写deaf则是前述的医疗界定。Deaf(D)指的是以聋人为一族群分享手语语言和文化定义。听障学者林伶旭指出,一个deaf不一定认同Deaf族群文化的人,但Deaf的成员则认同本身的文化(2004:2)。学者赵任民指出,关于大写「D」聋人的定义,是指耳聋的族群拥有手语语言与自己独特文化,不受常人管理,聋人应该有自尊心,应该用「聋人(D)」一词(2010:15)。在2013年身心障碍游行上街争取权利,以「信息与文化平权」为主题,其中就要求拒绝媒体使用喑哑等各种歧视字眼,要求以「听障者」与「聋人D」二词为正名,请见图四。 图四 2013年身障游行 资料来源:笔者自行拍摄 最后是特殊听障的界定,这种界定是一种认同,学者张稚鑫依据国外的理论发展出一个认同倾向,指出台湾听障的大学生身分认同,将手语能力(横轴)与口语能力(纵轴)两个角度来作分析架构,发展四种可能的认同状态,分别为以听人为主的认同;双语、双文化认同;以聋为主的认同;及边缘人的认同(2004:100-101),请见图五。此外,我在听障的社会中实际发现还包括了各种认同,在称呼听障者的名词还有手语者、听障人士、听友、失聪者、听损孩子、听损者、人工耳蜗使用者、静听者,及听障伴随其他障碍者等。 图五 听障者/聋的认知图 资料来源:张稚鑫(2004:101) 四、听障在社会上发生了什么? 如一开始提到我自己在人群、教育、家庭、就业,及社会上面临歧视、误解,及隔离等现象,及文化认同上的问题。但很遗憾的是,这种负面因素发生在任何人的身上都避而不谈,或者认为这是社会上理所当然的事情,说了也没有用,就只能努力适应主流的环境,若没办法适应要么是被认为是自己的问题,要么就是被排除。 就语言问题而言,因为后来我突然失去听力,因此无法以听来达到沟通,后来到D文化教育系统中学习到手语。英国精神医学医师Hindley指出有学者作贯时性研究发现,在1970年代在英国出生并接受口语教育的听障儿童,当他们长大成人后,大多改用手语沟通(Hindley,2002;取自邢敏华、顾玉山,2005:44)。 但这个语言并不是主流环境上的普遍语言,因此在人群中会产生分离感,Punch, Hyde与Power就曾经指出,听障者在工作中最容易出现问题是社交聚会、专业发展活动会议中(2007:514),因此有被孤立和孤独感。 由于听力造成语言上的问题,因此在接受教育时就会产生困难,如果无法适应主流教育,就必须转到专收听障的启聪学校,来到这个学校就与主流人群隔离,若是离家很远就必须住宿。但这样的教育系统在台湾仅只大学前阶段,并没有这样的大学系统,在全球上,也仅只美国的高立德大学(Gallaudet University)。 就家庭而言,也会因为语言或者教育系统而产生隔阂。例如,传统上,住宿型学校的孩童只有在夏日和假日才回家,基本上是因为距离因素、交通问题以及花费。因此,他们跟家人相处时间不多,以致无法维持亲密的关系,父母也没有充分时间学习手语来跟他们的失聪小孩沟通(Anderew, Leigh & Weiner;陈小娟、邢敏华译,2009:151-152)。 在就业上,由于听力造成与人沟通障碍,往往被排除在就业市场外。余珮莹与马财专研究听障者就业困境,发现听障者因为社会排除效应的影响,使得在劳动市场中雇主刻板印象的产生,造成听障者进入劳动市场的阻碍(2013:74)。 在社会上,由于上述种种弱势位置与排除效应,因此有些人可能寻求D文化作为归宿。例如,聋人学者赵建民就指出,「听障人曾透过唇语及助听器,试图进入听人的世界,但这终究是极困难的事。回归主流的听障者认为能说话,就提高他在社会的地位,以为自己是听人,反而被听常人认为聋人。…回归主流的听障者较寂寞,因为无法和一般人流畅及社交,但是毕业后常参加聋人社团活动,内心则会有种归属感」(2011:33)。 五、研究上是怎么看待听障? 就障碍研究的观点,常被讨论的主要模式有三个,分别为:第一为医疗模式;第二是社会模式;第三则是生物心理社会模式。 医疗模式,过去这个观点是主流社会标准,是以身体结构的生理与生物基础为主,在此概念下,疾病与身心障碍的关系是「身体健康系统→病理→出现病征」,身心障碍被定位为身体系统产生病变,且有具体可诊断的病征,身心障碍者被视为病人,也就是说身心障碍本身是以病人的角色接受各种治疗与复健(廖福特,2007:173)。 社会模式定义残障的障碍不是从个人的问题出发,而是因为社会结构和社会缺乏认识所造成的(Smeltzer, 2007:193)。例如,在聋人文化环境中,聋人透过手语来沟通,手语是视觉语言,因此,在这个环境中沟通就没有听力障碍,反之,一个不会手语的听人进来,这位听人就成为障碍者。 生物心理社会模式的定义则是试图从身体、情绪,及环境的层次因素综合起来(Smeltzer, 2007:193)。在这个论点中,是接纳医疗模式与社会模式,因为在医疗模式的观点仅强调身体的问题,而忽略社会层面因素。同样的,社会模式过于强调环境因素,而忽略身体层面问题的治疗。例如,聋人文化会排斥人工耳蜗,认为这样会破坏聋人文化。 六、怎么改变问题?对我们又有什么影响? 在台湾有一间听障协会专为听障设立的职业培训与就业场所,名为「蒙恩听障烘焙坊」,这个组织最初的成立目的就是为了解决听障在社会产生分离。创办人是一位基督教徒,于1999年921大地震时,因为教会派人去台中东势,在访问灾民的时候,发现听障者也是受灾户,但是没有人帮助他们,因为沟通有问题。政府的帮助方法、政策他们都不知道,也没有人解释给受灾的听障者听,特别是老人,他们从来没有上过学校,字都看不懂,也不会使用手语,就像泰山一样没有语言,发现没地方转介,于是创立协会,后来再创立就业场所。 同样的,国外也有相似的案例,菲律宾有一间名为Garden Café小吃餐厅,于1984年创立,创办人是ㄧ位美国人,到菲律宾服务,之所以会创立,主要是发现听障儿童在教堂的院子乞讨,他们没有语言,他们的邻居也都害怕他们,及虐待甚至隔离他们。了解到听障小孩被遗弃与歧视,及视为弱智,无法接受教育,政府也不重视。后来想出一个计划,使当地的听障小孩可以接受教育,游说政府,以及找寻资金,并开始开设特殊教育班,并训练高年级的学生职业技能。 Garden Café小吃餐厅在创立前是同样发现听障在社会产生分离,于是找寻特殊的教育方式改变他们,再来是创立一个新的就业系统,让听障与听人可以没有障碍的互动,这样的系统如同生物心理社会模式,但若无社会模式为基础,则难以形成,因为一开始是透过特殊教育方式发展。 由于不是所有听障都会使用手语与认同这一语言,因此,必须发展至生物心理社会模式,建造一个普同性。前面我们也看到,在人口高龄化的结果,老化导致听力损失的人口占所有听障人数高达65.85%的65岁以上年龄层。这些老年发生的人,可能会是我们自己、家人、亲戚,及朋友,为了在发生时不致于被社会分离,实时改变环境是非常重要。 七、结论 在社会变迁下,因为不同环境噪音因素导致听力损失,因此,任何人都可能发生,但老化退化导致人口特别严重。在定义听障时,也因为不同角度而有不同的诠释,其中主流医疗界定与聋人(D)文化界定是最常见的,然而,会因为不同认同而产生更多的特殊定义。听障不论在人群、教育、家庭、就业,及社会都会面临问题,其中三种理论视角试着解决这些问题,分别是医疗模式、社会模式,及生物心理社会模式。在实践上,生物心理社会模式创造一个普同性环境可能是最佳的方式,但必须有社会模式做为基础。为了避免老化听力衰退的人因为没有普同性环境导致分离,因此,适时认识听障有其必要。 参考文献 Smeltzer, S.C. 2007. “Improving the Health and Wellness of Persons with Disabilities: A Call to Action Too Important for Mursing to Ignore”. Nurs Outlook, Jul-Aug; 55(4): pp.189-195. 王文科,1995,《特殊教育导论》,心理出版。 邢敏华、顾玉山,2005,〈听常父母和听障子女对语言沟通和亲子教养的看法〉,《南大学报》,第39卷第2期教育类,页43-63。 余珮莹、马财专,2013,〈台中市听觉机能障碍者就业困境之研究〉,《社会分析》,第7期,73-120。 林伶旭,2004,《无声的吶喊-台湾聋人文化的形构与危机》,世新大学社会发展所,硕士论文。 林禕庭,2009,关心听力 保护耳朵,人间福报:http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=146124 引用日期:2015/5/10。 林宝贵,2008,《听觉障碍教育与复健》,五南。 张稚鑫,2004,《徘徊在「听」与「聋」之间:回归主流教育中听障大学生的身分认同》,国立台北大学,硕士论文。 赵任民,2010,《生命的无声吶喊:听觉障碍者社会福利服务供需之探讨》,元智大学,社会暨政策科学学系,硕士论文。 赵建民,2011,《手语语言学概论》,台北市。 廖福特,2007,〈从「医疗」、「福利」到「权利」—身心障碍者权利保障之新发展〉,《中研院法学期刊》,第2期,2008年3月。 长庚医院耳鼻喉科:http://www.ear.com.tw/CGMH-WEB/earinfo-map.htm 引用日期:2014/10/19。 卫生福利统计处:http://www.mohw.gov.tw/cht/dos/ 引用日期:2015/6/23。 — END —